同中國的改革開放一道,,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)也呈現(xiàn)出時代的面貌與縮影,,從“蛇口工業(yè)區(qū)的一聲炮響為我們送來了產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)”起,,歷經(jīng)了40年的肆意生長,,這一承載著國計民生的產(chǎn)業(yè)也走過了起承轉(zhuǎn)合,走出了一條外向型向內(nèi)陸型轉(zhuǎn)移,,國家隊到市場化的轉(zhuǎn)型之路,。

紫光海闊致敬這激蕩的年代與行業(yè)先行者。與此同時,,我們也不禁要問,,在經(jīng)濟生態(tài)和社會發(fā)展日新月異、新舊動能轉(zhuǎn)換期的今天,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的風口,,在哪里,?

佇立在過去和當下之間,回望來時路,,是為了更好地出發(fā),!

“提到過去,

每個時代都承認它是事實,,

提到當前,,

每個時代都否認它是事實?!?/span>

——羅素

當事實變成歷史,,我們終于看清了它最初的模樣。

改革開放讓外貿(mào)這駕馬車策馬奔騰,,從最早開設的5個經(jīng)濟特區(qū)和14個開放城市中,,中國崛起了第一批外向型工業(yè)園區(qū)形態(tài)。貿(mào)易順差帶來的是源源不斷的出口加工業(yè),,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)一時風起云涌,。

外貿(mào)的騰飛和制度的解放帶來了經(jīng)濟的快速增長,我們欣喜地看到,,市場化浪潮席卷而來,,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)亦進入到市場經(jīng)濟體系下的快速發(fā)展階段。

那是一個遍地開花的時代,,快速規(guī)?;拍茉谖磥砹⒂诓粩≈?。在這樣一種思維下,,企業(yè)通過可售賣的產(chǎn)品類型先行,,而后再跟進持有運營類產(chǎn)品的模式,,得以快速獲取土地,快速回籠資金,。

彼時,,為了加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升第二產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)的比重,,“城鎮(zhèn)化”被賦予了這個重要的使命,。快速的基礎設施建設與開發(fā)客觀上助推了城鎮(zhèn)化,,也讓諸多產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)企業(yè)完成了原始積累,。

每個時代有每個時代的特性,回觀城鎮(zhèn)化進程下的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)發(fā)展,真正的產(chǎn)城融合才是可持續(xù)發(fā)展之路,。

任何一個快速發(fā)展的經(jīng)濟體,,都會經(jīng)歷一個大紅利時代。

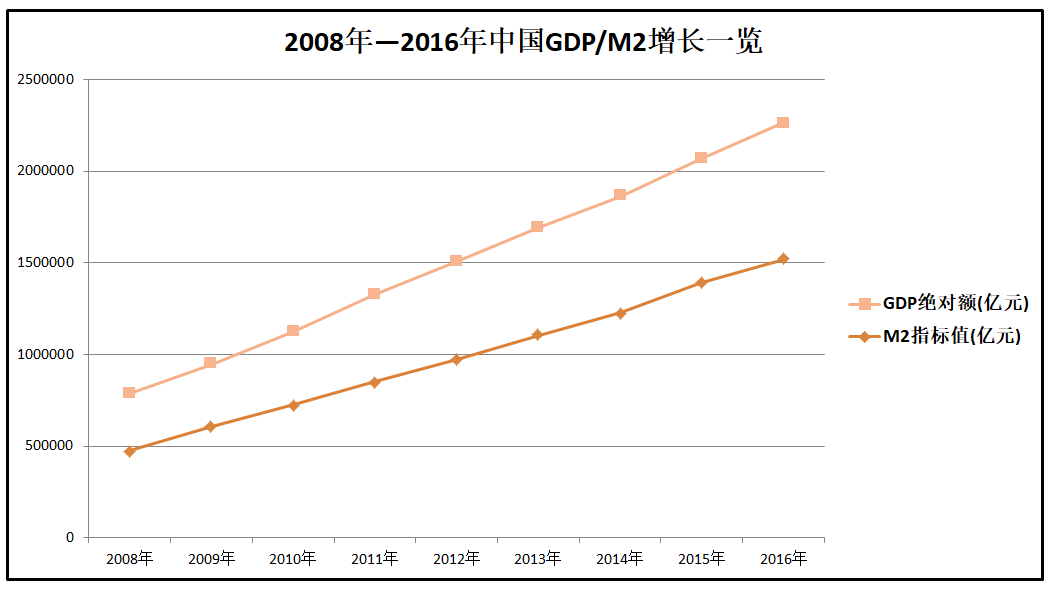

2003年,,我國的GDP增長率首次突破10%,,較長時間保持在兩位數(shù);而廣義貨幣供應量方面,,2000年底,,M2余額約13萬億元,2015年這一數(shù)字達到近140萬億元,。相較15年前增加了11倍,。

有意思的是,這一期間,,國內(nèi)并未出現(xiàn)大的通脹,,除了外匯占款之外,固定資產(chǎn)投資成為了蓄水池,。也因此,,資產(chǎn)價格在那一時期高企,風馳電掣,。

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn),,也深處這個大紅利時代中。為了與這個時代步調(diào)一致,,不少產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)并未按實業(yè)方式運營,,更多被看作是資產(chǎn)標的,講求的是快速變現(xiàn),,快速回籠,,然后拿下一個資產(chǎn),周而復始,。

不可否認,,貨幣的增加助推了中國經(jīng)濟快速崛起。那一時期,,金融發(fā)揮了杠桿效應,,貨幣乘數(shù)、杠桿化率,、資產(chǎn)證券化,,這些詞匯常被企業(yè)家們提及,金融運作下的“美國模式”成為經(jīng)濟學寶典,。

那是一個喧囂的年代,,潮漲潮落,,企業(yè)需要定力才能始終抱持正確的航向,長久續(xù)航,。

喧囂終會過去,,大投資時代也迎來了“轉(zhuǎn)場”。

一方面是大投資盛筵散席,,回歸本位與原點,;另一方面,土地政策趨嚴,,要求多數(shù)工業(yè)用地持有運營,。

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)進入到運營時代,存量運營,、練好內(nèi)功成為共識,。實際上,越來越多的企業(yè)意識到,,他們不再將價格作為尋找園區(qū)的唯一抗性,,而園區(qū)為企業(yè)提供的附加值才是根本——來自市場、金融,、產(chǎn)業(yè)鏈,、政策兌付的服務。

園區(qū)是否能為入駐企業(yè)提供融資服務,、是否具備上下游產(chǎn)業(yè)鏈基礎,,是否對接政府解決企業(yè)的融資便利、政策審批與稅收減免,,甚至是否可以幫助企業(yè)拓展市場,,建立圈層,都成為了考驗園區(qū)運營能力的指標,。

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的真正價值在于長期運營,,穩(wěn)定的大客戶和現(xiàn)金流是生存與發(fā)展的根基。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運營初具狹義的生態(tài),、平臺,、協(xié)同概念。

經(jīng)濟的深化改革讓實業(yè)企業(yè)認識到運營和產(chǎn)品的價值,,除了做好當下,,放眼未來,,胸懷大局,,才能向濤頭立。

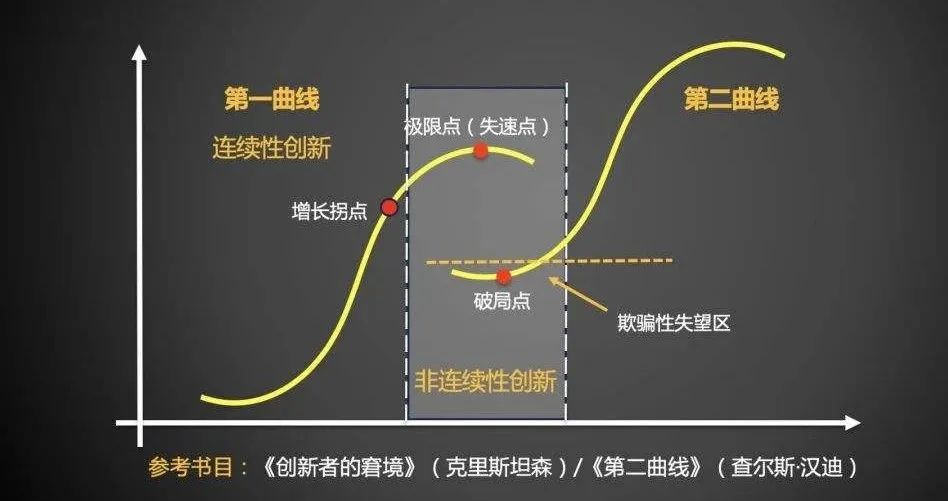

查爾斯·漢迪在《第二曲線》中說,,企業(yè)從起始期到衰敗期是第一曲線,,但為了避免自由落體,必須要找到新增長點的第二曲線。

企業(yè)如是,,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)亦如是,。

“十九大”報告指出,我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期,,建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標,。

對于產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)而言,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式就是“第二曲線”,,但與此同時,,產(chǎn)城融合的嶄新模式成為了新的商業(yè)邏輯命題。

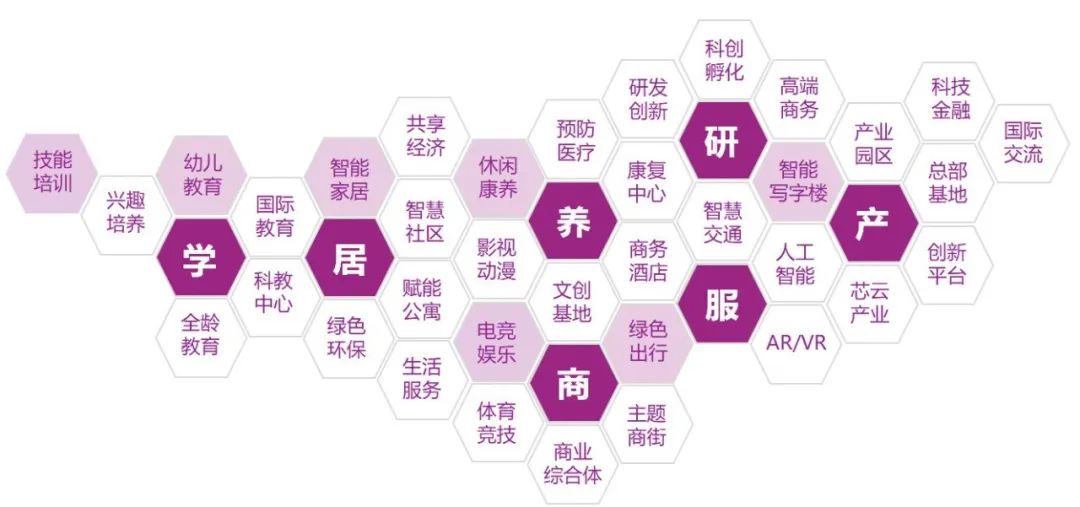

這道命題的題眼在于:如何從狹義的產(chǎn)城融合的概念轉(zhuǎn)換到廣義的生態(tài)觀,,賦能人,、自然、產(chǎn)業(yè),、城市,、社會,不僅契合中國經(jīng)濟增長與社會形態(tài)的第二曲線,,形成統(tǒng)籌兼顧并衍生經(jīng)濟效益的新型商業(yè)模式,。這需要大思維。

紫光海闊正是在這樣一個時代背景下,,開創(chuàng)性地打造“人,、城、境,、業(yè)”的商業(yè)生態(tài),,筑科技,文化,,生態(tài)之基,。

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的本質(zhì),離不開對區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的賦能,。紫光海闊依托自身的資源稟賦,,導入及培育“芯、云,、網(wǎng),、智”科技產(chǎn)業(yè),并引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及人才,,利用產(chǎn)業(yè)聚合優(yōu)勢,,形成科技產(chǎn)業(yè)集群,,做到真正的產(chǎn)業(yè)升級,為區(qū)域增強新經(jīng)濟模式下的競爭力,。

而在為區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟賦能的基礎上,,紫光海闊通過產(chǎn)業(yè)拉動,繼而兼顧人與環(huán)境,,產(chǎn)業(yè)與城市,,打造“科技與產(chǎn)業(yè)并進、生態(tài)與業(yè)態(tài)共榮,、城市與文化共生”的宜業(yè)宜居型科技產(chǎn)業(yè)園區(qū),。

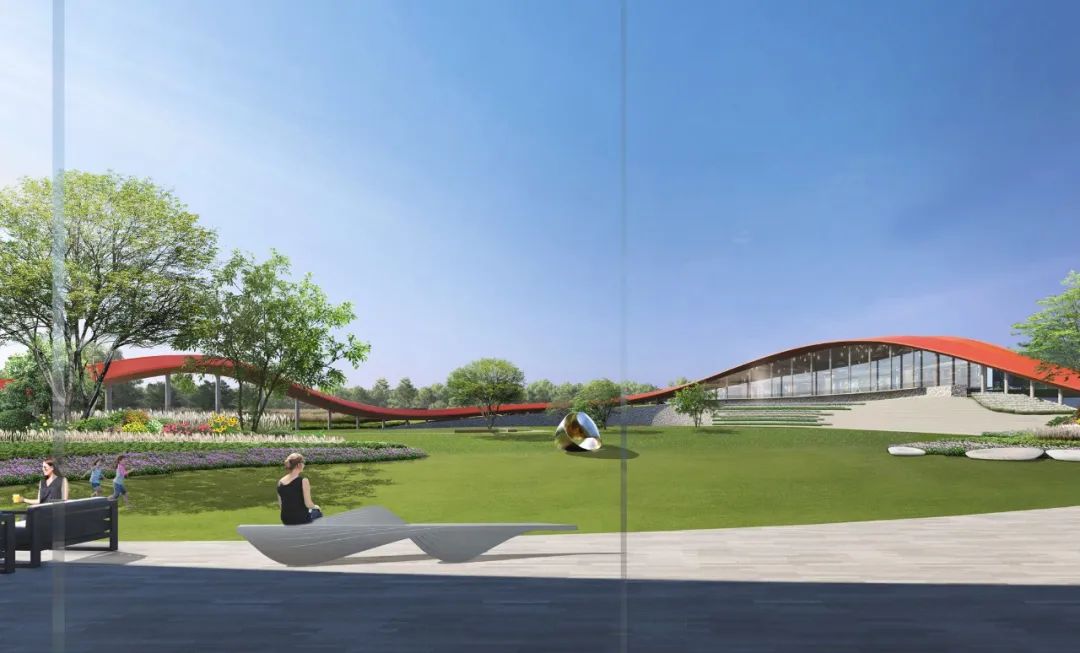

位于成都天府新區(qū)的紫光·天府芯城成為了這一新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)模式的試驗田,在政府規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)新區(qū)之中,,在公園城市的底板之上,,紫光芯城通過廣義生態(tài)觀的視角,對生產(chǎn),、生活,、生態(tài)的創(chuàng)新商業(yè)模式進行解構(gòu)。

在紫光·天府芯城的中央,,一座依勢起伏的智慧之環(huán)環(huán)繞其中,,人們可以在屋頂?shù)募t色跑道上奔跑,四周綠色如茵的景致盡收眼底,,又或者去旁邊的鹿溪河畔漫步,,去生態(tài)公園暢快呼吸,去中央濕地公園感受大自然的萬種風情,。

這是一種對人性的尊重,,也是紫光海闊的主張——尊重“人”在生態(tài)文化塑造中的能動性,肯定“人”在產(chǎn)業(yè)帶動城市發(fā)展中的重要性,,支持“人”在產(chǎn)業(yè)與生活中的目標性,。

在紫光海闊看來,“生態(tài)”的概念不僅是賦予產(chǎn)城以產(chǎn)業(yè)動能,,也是將人的生活置入其中,,將人、自然,、產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合,;“生態(tài)”的概念不僅是狹義的園區(qū)運營與產(chǎn)業(yè)植入能力,還是在產(chǎn)業(yè)升級浪潮下為區(qū)域賦能,,成為國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的先頭兵,;“生態(tài)”的概念也不僅僅是傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)租售模式,而是與企業(yè)一起,,扮演合伙人角色,,通過賦能實現(xiàn)雙贏的新商業(yè)邏輯……

產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的第二曲線,,需要我們的“覺性智慧”從三維轉(zhuǎn)變?yōu)樗木S,,那便是從客戶思維到伙伴思維,,從物業(yè)租售模式到投資共生模式,從園區(qū)經(jīng)濟到城市經(jīng)濟,,從產(chǎn)業(yè)到人,。

近一百年來,總有一些企業(yè)站在浪潮之巔,,它們成為了新物種,,在進化論下,引路去“窄門”,。